回来已经一年半了,疫情已经是第三年。

这三年,疫情下的世界一言难尽又很好概括。从一开始以为很快就会春暖花开,到后来已经不知道春在哪里,只好不断在新的秩序中找寻最接近春天的那片花田。人们拿出了应对困境的终极杀手锏—“习惯”。原以为已经进入后疫情时代,面对各种新闻和数据可以处变不惊了。不曾想,最近的上海让人惊恐、心碎。

记得以前语文课刚开始一篇新的课文,老师给大家的第一项任务就是分段。回忆起疫情这三年,似乎在我脑海里每个时期也可以做出清晰的分段。在澳洲时看到国内疫情爆发的新闻;澳洲中国相继封国,各大航班开始熔断;逐渐步入稳定期的国内;新增确诊井喷式爆发的澳洲;疫情时而反复的国内,规模或大或小的封城持续不断……后面逐渐模糊了,或者说麻木了。关于究竟是“共存”还是“清零”的争论一直都有,双方各持依据,谁有正解?我心中好像有,但也左右摇摆。

突然想写写这三年和疫情相关的回忆。

我的2020年拥有一个极具仪式感的开端。跨年夜和肯桌在悉尼海港大桥下看完新年烟火后直接飞往西澳开始全新的生活。那时候我们并不知道,这个当时随性做出的决定,把我们带到了后来全澳洲可以说是最安全的地区。

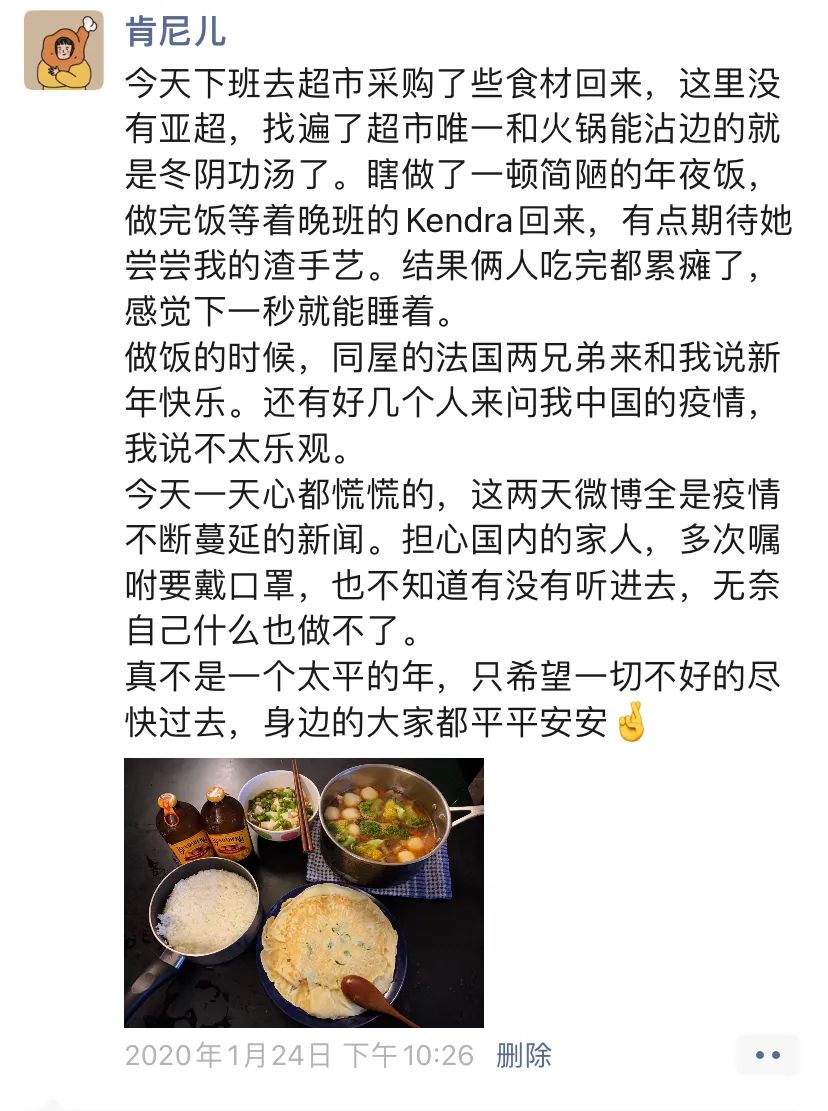

2020年的除夕是在Kununurra的hostel度过的。武汉的疫情刚爆发不久,每天刷微博都是各种悲伤的新闻和求助信息,像极了最近的上海。那时候对这波疫情的印象大约是当年的非典卷土重来。同事和同屋的室友都来关心,我说的最多的就是事发地区不在我的城市,家人都平安。但也隐约感觉到疫情的蔓延不可避免。翻看当时的聊天记录,1月25日维州已经有入境确诊。

按照计划,1.29乌龟先生从国内飞来澳洲,我们在珀斯汇合。为了这次见面,两人已经准备和期待了很久,那几天在小心翼翼和焦虑中度过。担心他感冒,担心飞机突然停航,担心一切可能发生的不好的事。好在后来的飞机只是延误,没赶上二程的乌龟先生不得已在新加坡逗留了一晚。

我们如愿在珀斯见了面,乌龟先生给我带了一大盒口罩。那时候澳洲很多地方尤其是city,都出现了口罩抢购风波。西澳一直到很后来都没什么人戴,那盒口罩直到我要回国都没用完。我们在珀斯周边自驾旅行了几天,从Busselton到Kalbarri再回到珀斯,一路看遍蓝天晚霞和大洋。剩下的日子,乌龟先生陪我回到了Kununurra,去看看我工作生活的地方,那片炎热的有原住民社区的遥远的红土地。能有一起在那里的回忆是我现在回想起来依旧感激的事情。

原本他的回程和来时一样,从珀斯起飞,再在新加坡中转回国。然而到了二月,新加坡几乎取消了所有飞往中国的航班。某天晚上,乌龟先生不出意料的接到了航班取消的短信。没有太多犹豫的时间,当下唯一的办法就是去悉尼搭乘厦航的飞机回国。好在当时的机票还没有开始涨,只是多了一程珀斯飞悉尼的飞机,他的回国路还算顺利。回去后他没有被要求隔离,那时候的形势是澳洲相对国内反而是更安全的。

记得他离开Kununurra的前两天刚好是情人节,细心的Rach给我放了假。我们一起过了在一起以后的第一个情人节。那天我们在镇上溜达,逛公园看日落,偶遇鳄鱼和它的朋友。那天很平凡,又因为即将离别而变得心情复杂。

乌龟先生离开以后,我重新搬回到backpacker,继续和肯桌相依为命的日子。随着旺季的到来,越来越多人搬了进来。认识了一群新朋友,一起庆祝英国的Pancake Day,去Mirima探险,在Kelly’s Knob看日落,下班后一起到tavern喝小酒…大概是那八个月里集体活动最密集的一段时间了。

然后疫情就来了,即便是人口密度较低的西澳和北领地也没有幸免。贴个那段时间的日记,从澳洲宣布封国到西澳封州只有短短几天时间。一时间澳洲和中国的形势来了个乾坤大挪移。

随着娱乐禁令的颁布,1.5米的社交距离成了那段时间的专属关键词。尤其在欧美背包客汇集如云的hostel,这个词显得很滑稽。餐厅取消了堂食,农场的工时也在减少,很多人因此失业。

疫情下的背包客生活:K村日记|我们这群见证历史的背包客啊

疫情下的爱情显得艰难又可贵。Hostel有位大哥是澳洲本地人,是road house的厨师。休息的时候不是在打游戏就是在和他的中国女友视频。他们在工作的地方相识恋爱,19年年底大哥陪女友回中国见了父母。原本他们计划五月结婚,那次见父母后大哥先回澳洲,女友想再待一段时间再回去。大哥说他想结婚后陪女孩回中国,两人在女孩的城市开一家咖啡厅,店面都已经找好了。结果疫情来了,没想到那次以为很快就会见面的暂别变成了遥遥无期的等待。

他们想尽了办法。一开始大哥开心地跟我们说他四月就能去中国了,他心情特别好,和我们说了一些他们的故事。但是时间临近了,他没有一点要离开的意思,我们就知道没戏了。后面又说年底,年底可能有希望。然后直到我们离开K村,他都没再提去中国的事了。我以为他们会撑不下去。再次看到大哥的动态是去年十月,他连发几条facebook,说即将见到心爱的女孩。随着欧洲政策的放开,他们最后在塞尔维亚见了面,暂居土耳其。时隔两年,终于。

西澳在封锁了近三个月后,在州内范围逐步开放了。原本已经取消的一年一度的market,随着疫情的缓解终于在七月被我们等到了。我还记得market的第一天,整个公园停满了车,仿佛全镇的人都来了,大家真的都被憋坏了。Market一直持续到九月,成为我们那阵子每周末的小期待。

我们离开K村的日程因为疫情延后了两个月,也因此在镇上买到了车,有了后来可以回味一辈子的road trip。在澳洲和疫情关系最密切的回忆大概都在K村了,后来南下的日子仿佛不存在新冠,这只是普通的一年。但,我也该回国了。

2020年的圣诞节前我道别了肯桌,从珀斯飞到悉尼,再从悉尼回厦门,和乌龟先生当时的路径相同。那时的机票经历了疯涨和一段时间的沉淀,基本稳定在1万3左右,谁曾想,我刚来澳洲的机票只是那个零头,呵。东边真的和西边不同,东边一直都有确诊病例。那时候看到美国大学生即使没有明天也要去春假狂欢的新闻都觉得美国疯了,其实在我看来,在人满为患的Bondi海滩上若无其事晒太阳的人也差不多。相反,在防疫这件事上,西澳从始至终都是小心至上的态度。 西澳一直到今年二月才开放边境,作为“躺平派”居多的西方国家,能做到这样实属不易。

然后就是回来后的日子了,那段时间忘记做了多少次鼻拭子和血清检测。印象很深的是刚入住隔离酒店的隔天上午有人敲门来抽血,是一位大叔,看起来不像是医护人员。他不太熟练的手法证实了我的猜想。说不清当时我和他谁比较紧张。一针刚扎下去,我的血就冒了出来,我们俩面面相觑。我也不敢责怪他,他说我的血管太脆,脆?然后他放弃了从手臂上采血的方法,改从手背下手。折腾了一阵以后终于采完,他一脸“我就说我可以吧”的如释重负。我尴尬而不失礼貌地关上了房门。回去坐定后看到自己的手背渐渐隆起一个包,一阵紧张,打开门喊住大叔,大叔说:“我让你棉签要按住!你肯定没按紧吧!”行,又是我的错。关上门后看着手上的包莫名觉得好笑。

后来国内大部分地区的疫情都控制得挺好,印象中这种好持续了很久,久到我都以为快要可以摘下口罩了。那时候的数据和其他国家日增几万几十万相比起来确实是漂亮。但一旦哪个地方出现本土新增,气氛就紧张了起来,谈虎色变。而彼时在澳洲的朋友有种身处水火之中的恐惧,光是一个小镇每日新增都能达到几百几千,被感染可以说只是时间问题了。

某天看到了澳洲宣布疫苗接种率达到85%就开放国境的消息,全然不看感染人数了。朋友圈里也相继看到有在澳洲的小伙伴感染,但大家似乎都佛了。也不是完全不怕,只是怕有什么用呢?不如认真吃药喝水锻炼。几乎看到的都是轻症,1-2周就能转阴,挺乐观了。

然后轮到国内各个城市都出现了疫情,之后就是最近的上海。这回似乎习惯不了了,太多声音太多的问题。于是就在想,严防死守真的正确吗?朋友打过一个比方,担心小孩子摔倒就不让他走路,不走路确实不会摔倒,但一辈子也就不会走路了。

看过一篇比较权威也很有说服力的分析,不是不开放,而是要选择在合适的时候再开放,当前放开后可能导致的后果可以预料但不一定能承受。也许吧,我们的gq不适合我们去拷贝任何一个国家的办法。那究竟要有多少人要在这场持久战中被牺牲掉?

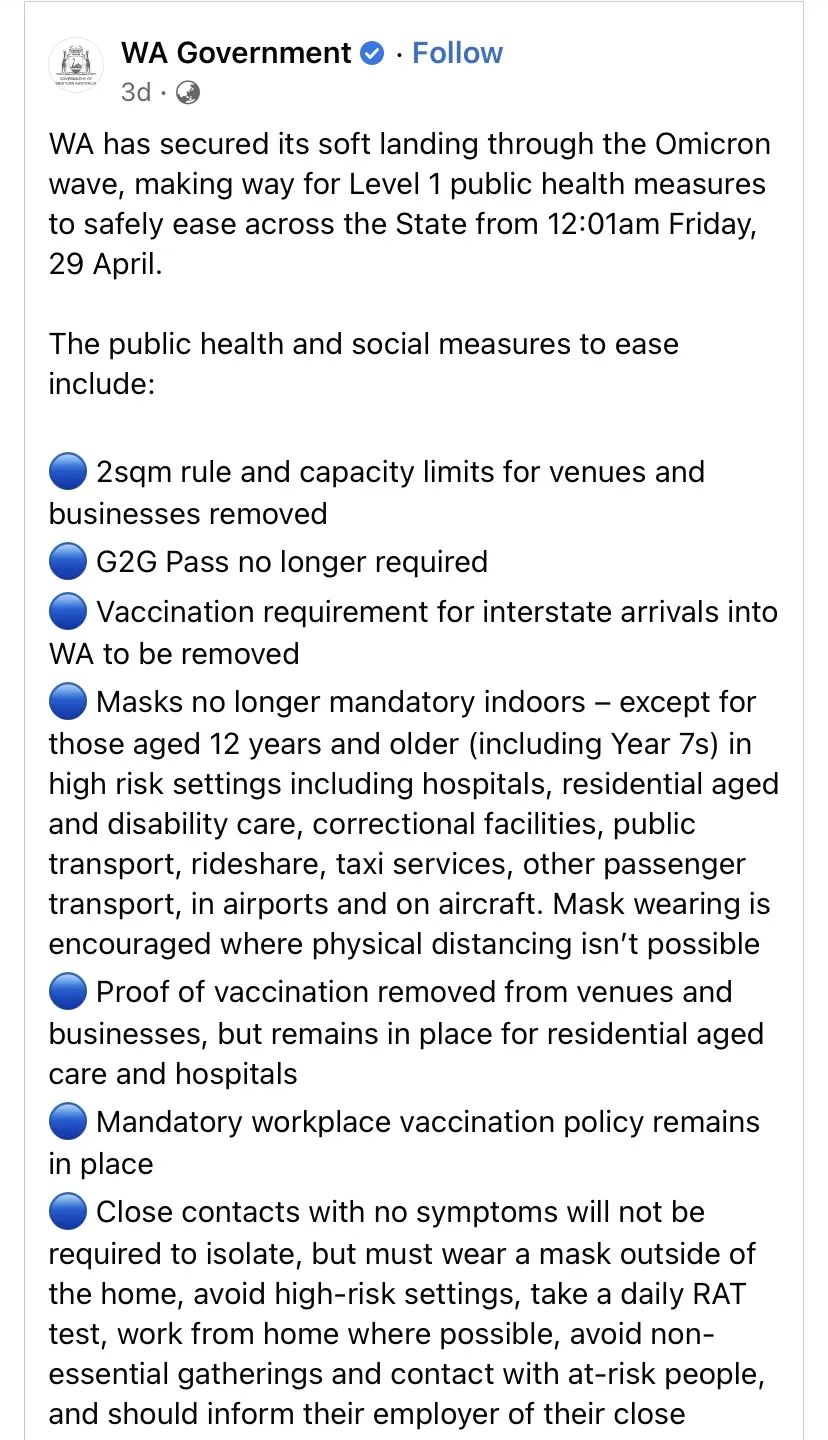

前两天西澳宣布了一系列解禁措施,似乎那里一切都要回到正轨上了。

其他地方不说,好像这三年我待过的这两个地方一直像钟摆一样,一会儿这里安稳那里恐慌,一会儿那里恢复平静这里人人自危。什么时候世界才可以恢复正常?不知道,但总会好起来的吧。也许很久以后人们已经可以轻描淡写地诉说这段历史,但这段路上发生过的细碎的故事,好的不好的,都不该被忘记。

还没有评论,请在下面添加你的声音!